精神科看護のプラットフォーム

日本精神科看護協会の総合情報サイト

NISSEIKAN

ONLINE

令和6年能登半島地震による被害へのお見舞い

このたびの石川県能登半島を震源とする令和6年能登半島地震により、犠牲になられた方々に謹んで哀悼の意を表するとともに、被災された方々及びその関係の皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、被災地域におきまして、救護支援や復興支援などの活動に尽力されている方々に深く敬意を表しますとともに、皆様の安全と一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。

日本精神科看護協会では、都道府県支部や関係団体と協力し合いながら、石川県内の被災者対応を優先して行っています。余震が続き予断を許さない状況が続いていますが、今後も可能な限りの支援を行ってまいります。

INFORMATION最新情報

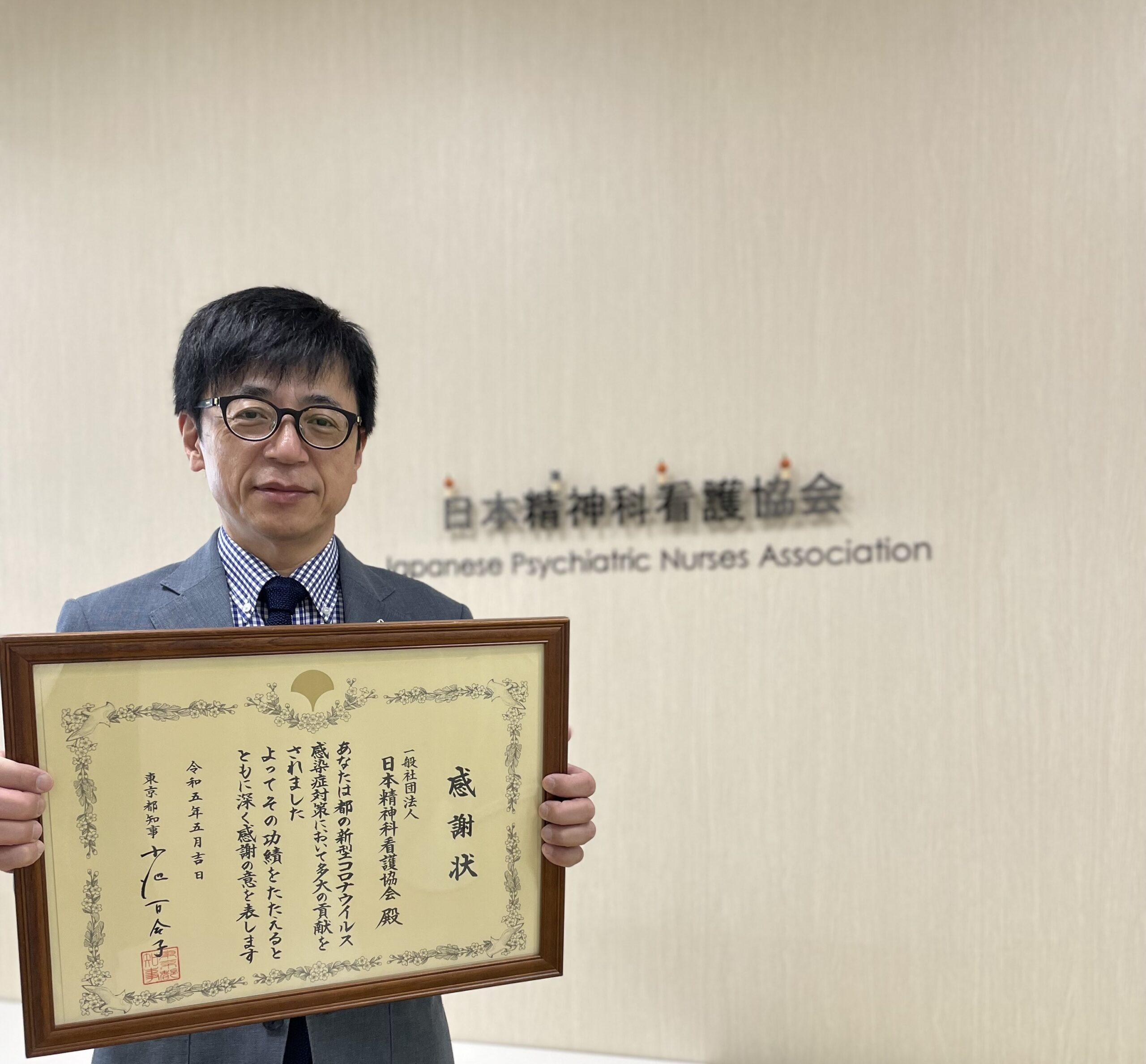

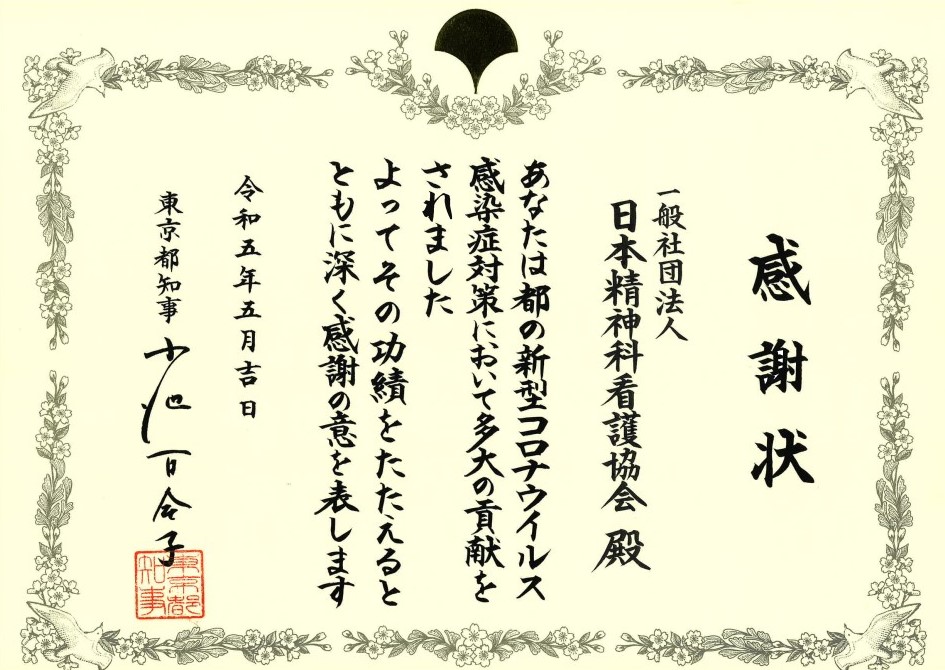

東京都知事より感謝状が贈呈されました

支部役員会Web会議、Web研修会「看護研究の楽しみ方」

実施日:令和6年2月16日(金)

午前 支部役員会Web会議

内容

・2024年度の茨城県支部執行部の変更

・今年度の研修会

・今年度の事業

・Zoom回線の支部契約について

・地区別研修会

・2024年度の研修会

午後 Web研修会

「看護研究の楽しみ方」

講師

茨城県立医療大学 保健医療学部看護学科

教授 中村博文 先生

内容

・看護研究の必要性

・看護研究の流れとルール

・文献検索

Web研修会「倫理的感受性を高める 精神科臨床で求められる倫理観」

実施日:令和6年1月19日(金)

「倫理的感受性を高める 精神科臨床で求められる倫理観」

講師

医療法人仁愛会 水海道厚生病院 看護師長

精神看護専門看護師・精神科認定看護師 古谷貴司 先生

内容

・倫理とは?

・精神科臨床で起こる様々な倫理的問題

・倫理的感受性を育むこと

・臨床倫理の4分割法と倫理カンファレンス(もやっとシートと4分割法)

・倫理的もやもや事例を考える

令和5年度 支部研修8)『ピアサポートを文化に!』〜あらゆる立場の協働をめざして〜

本日、令和5年12/16(土) 14:00〜16:00 石川県地場産業振興センター 本館第3研修室にて 支部研修 8)『ピアサポートを文化に!』〜あらゆる立場の協働をめざして〜を開催しました。

講師は、NPO法人 プウプ 就労支援事業所 (懐) ピアスタッフ 松田 茂喜先生

GENESIS株式会社 代表取締役 別宗 利哉先生にしていただきました。

看護師や施設スタッフ、実際にピアサポーターとして活動されれいる方も講義に参加されました。

松田先生は講義で、ピアサポートとはどういったものか、ピアサポートの有効性とは何かについて、詳しく説明して下さいました。先生ご自身がピアサポート相談員をされている事もあり、ご自身の体験を踏まえた説明は興味深いものでした。特に、私たち看護師は、精神症状や向精神薬の薬効、副作用に対して、知識としての情報は持っていても、実体験として、その不安や辛さは分かりません。症状を抑え退院するためには『仕方ない』といった思考に向きやすいと感じました。そこにピアサポーターと協働する事で、『実体験』という患者さんが直面して…

全部読む

令和5年度 支部研修7)『身体拘束に頼らない看護』

令和5年11月8日(土)14時から16時

駅西保健所 3階 すこやかホールにて、講師には、金沢大学付属病院 精神科認定看護師 畠 稔 先生より、講義を開催しました。

参加者は、33人(会員31名、非会員2名)です。

畠先生は身体拘束について全国の事件を紹介し、身体拘束をゼロにすることの大切さを述べ、金沢大学付属病院で行った看護実践の取り組みを説明して、身体拘束に頼らない看護を実践してゼロとなったこと、また現在でも身体拘束は“0(数字)”ではないが、“ゼロ”となっていることの意味を丁寧に説明してくれました。

身体拘束をやみくもに行っていては危険であり、本来患者の命を守るために実施しているはずが、患者の命を脅かす(事故)が起きてはもってのほかです。

看護師一人だけの視点では見えているものが限られているため、多職種との連携が大事で、他職種のアイディアを出し合うことが大切です。(それぞれの専門性を発揮する。)また、カンファレンスの場では、個人のモヤモヤとした感情を自由に吐き出す場とすることも大事だと述べていました。

支…

全部読む

Web座談会「10年後の日精看について考える~若い世代の会員を増やすには~」

実施日:令和5年12月22日(金)

講師

茨城県立医療大学 保健医療学部 看護学科長 教授 中村博文 先生

一般社団法人 日本精神科看護協会 業務執行理事 中庭良枝 先生

医療法人昨雲会 飯塚病院 看護部長 日精看理事 明間正人 先生

内容

・現代社会における若い世代の特徴や発育の背景を知り、どの世代にも求められる組織となる為、今後の日精看に必要な取り組みについて話し合う。

以上

TOPICSトピックス

SOCIAL ACCOUNT日精看ソーシャルアカウント

PICK UP日精看の取り組み

-

精神科看護職の倫理

2021年度に改正を行った倫理綱領や「モヤモヤMEMO」を掲載しています

-

制度・政策

制度・政策に関する情報や日精看の取り組みについてご案内しています

-

COVID-19 感染対策

新型コロナウイルス感染症対策に活用できるさまざまな情報を提供しています

-

研修会のご案内

日精看本部および都道府県支部が主催する研修会の検索や申し込みができます

-

日精看版ラダー

「精神科看護職のクリニカルラダー」の詳細はこちらでご覧ください

-

学術集会・研究

日精看が主催する学術集会の開催案内や演題登録についてはこちらから

-

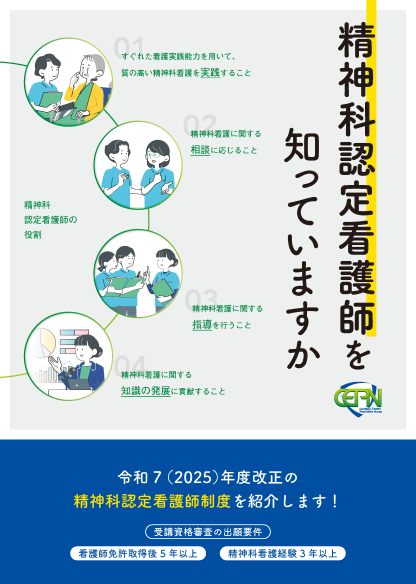

精神科認定看護師制度

制度の詳細、精神科認定看護師の活動、全国データなどをご覧いただけます

-

看護管理ルーム

『精神科看護管理ニュース』など看護管理に役立つ情報をお届けしています

-

訪問看護サポート

精神科訪問看護にかかわる看護職をサポートするための情報を発信しています

-

こころの健康

日精看が取り組む「こころの日」「こころの健康出前講座」などのご案内です